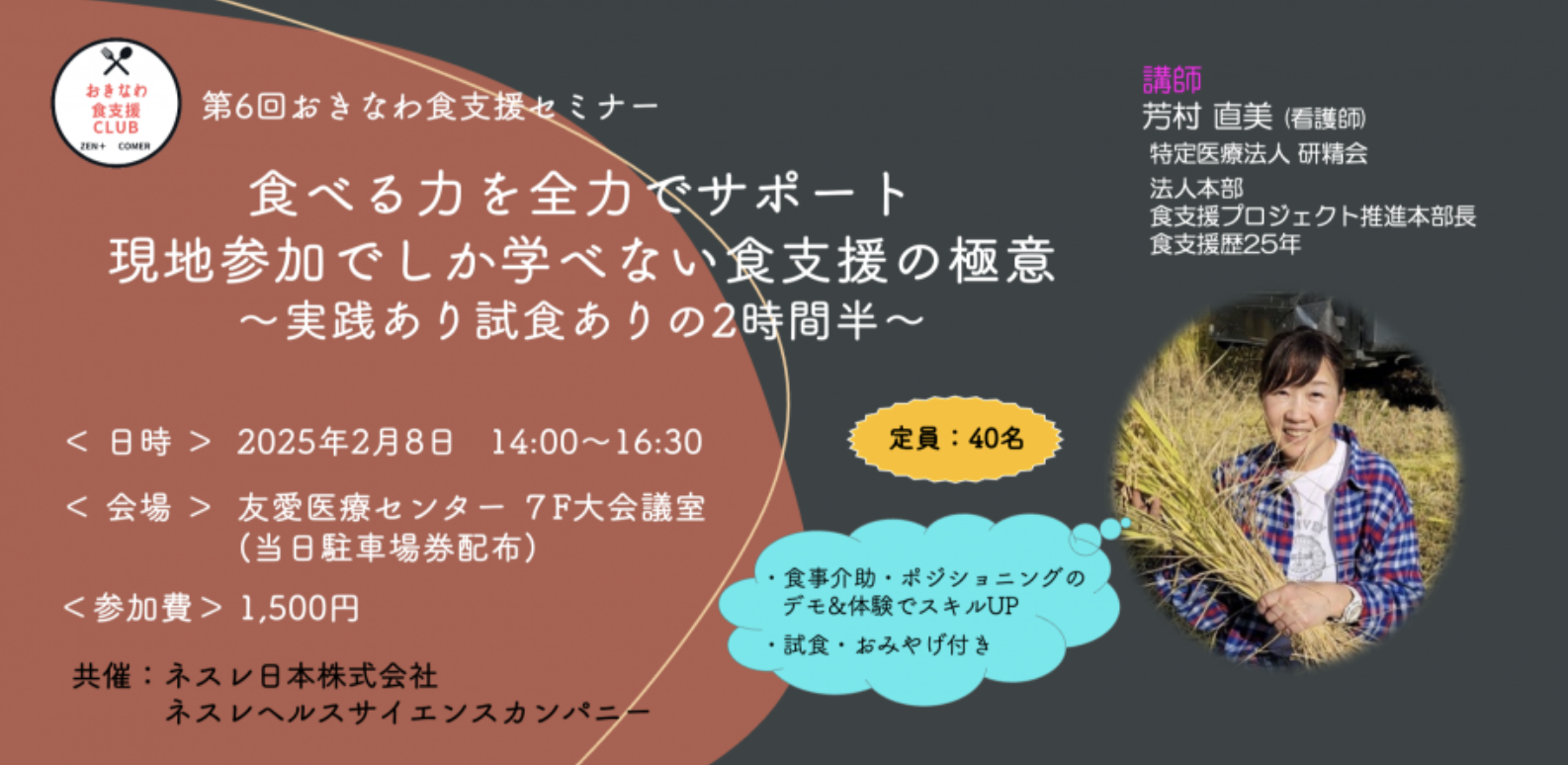

摂食嚥下障害者に適した口腔ケア・食支援の方法を具体的にご提案いたします。

現場の食支援で困っていませんか?

Comerは沖縄で医療・介護現場の食支援に関する人材育成をサポートしている会社です。

昨今の高齢社会により摂食嚥下障害者が増加し食支援のニーズが高まっています。

食支援に必要な知識・技術を身につけ食支援の質が向上することで現場の課題解決につなげます。

昨今の高齢社会により摂食嚥下障害者が増加し食支援のニーズが高まっています。

食支援に必要な知識・技術を身につけ食支援の質が向上することで現場の課題解決につなげます。

- 口腔ケアの方法、物品の選び方がわからない

- 絶食から経口摂取の段取りがわからない

- 食形態の選び方がわからない

- 経口摂取の時の姿勢が難しい

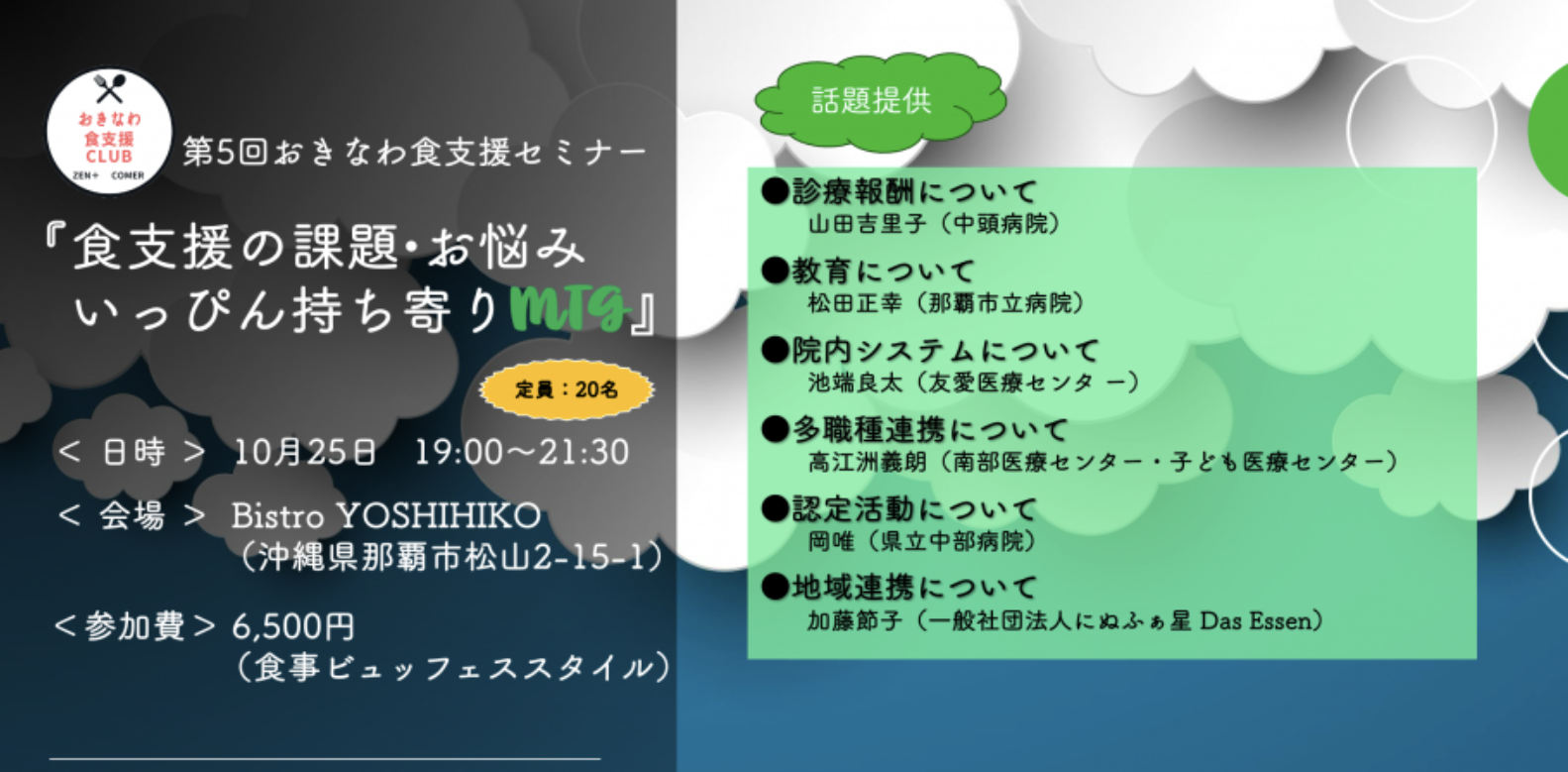

- 多職種連携・ミールラウンドをもっと強化したい

- 診療報酬の算定方法が分からない

- 口腔ケアの方法、物品の選び方がわからない

- 絶食から経口摂取の段取りがわからない

- 食形態の選び方がわからない

- 経口摂取の時の姿勢が難しい

- 多職種連携・ミールラウンドをもっと強化したい

- 診療報酬の算定方法が分からない